県内33か所で開催された「対話アート」の中でも、22か所という規模で実施された松本市。街の隅々までアートが息づき、訪れる人々を魅了しました。

2024年11月10日に開催されたキックオフイベントにて登壇した、松本市を担当した3名のキュレーターのトークを紹介します。

「私の店や家にあったら素敵だな」と思うような作品をピックアップ

– 担当した展示について教えてください

小川さん:私が担当したのは3つの施設です。

まずマツモトアートセンターでは知的障がいのある作家さんの展示をしました。他のエリアは2週間という期間でしたが、このスペースに関しては3ヶ月という長期でやらせていただきました。

@マツモトアートセンター1F アトリエ&ギャラリー

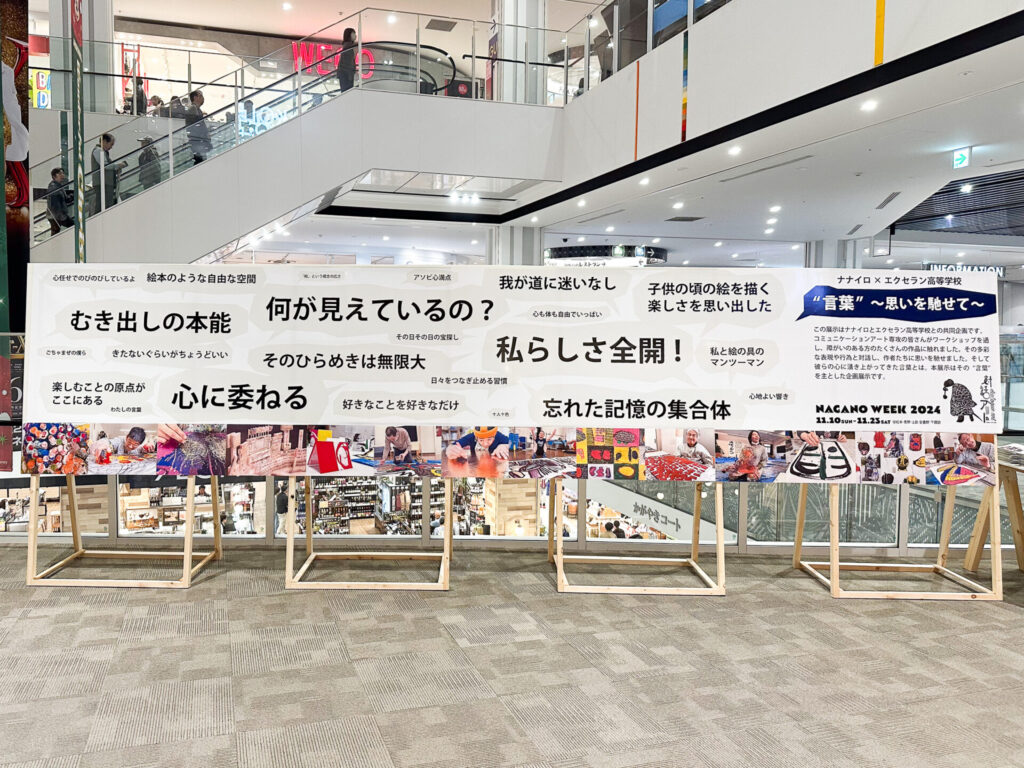

次にイオンモールでは、松本市の私立エクセラン高校でコミュニケーションアートを専攻している生徒さんたちと組んで、言葉を主体とした展示を行いました。彼らとは、障がいのある人とない人との接点を作るために何ができるか?をテーマに、毎年展示を考えています。

今年度は時間が少なかったので、障がいのある方の作品や、制作の風景を見てもらい、そこから感じたこと、受けたことを言葉にしてもらいました。言葉を主体にしたことで、一味違った展示になったと思います。

最後は中央公民館のMウィングです。こちらでは二人の作者をピックアップ。ひとりは場面緘黙症という障害に向き合いながら制作を続けている方で、作品のテーマとともに展示することで、彼の背景を読みながら鑑賞してもらえるようにしました。

もうひとりの作家はトリッキーでストーリー性を感じる絵をパソコンで描くスタイルで、個性的な表現が光っていました。

鈴木さん:2年目の参加で、今年は4会場を担当しました。

長野県では、障がいのある方の楽しくて面白い、また切実で心に響く、見る人の心を動かすような障がいのある人の表現をザワメキアートと名付けて紹介しています。私は2016年から実行委員として携わっており、今回の対話アートはザワメキサポートセンターと連携してキュレーションしました。

カフェ「栞日」では、ザワメキキャラバンin松本として7名の作家の作品を展示しました。「栞日」という文化的な場所にフィットし「私の店や家にあったら素敵だな」と思うような作品をピックアップ。オリジナルのレコードジャケットを作っているプライベートレーベルの社長、世界の扉を写真を見て書いている人、空想の世界を書いている人など、バラエティに富んだ展示となりました。

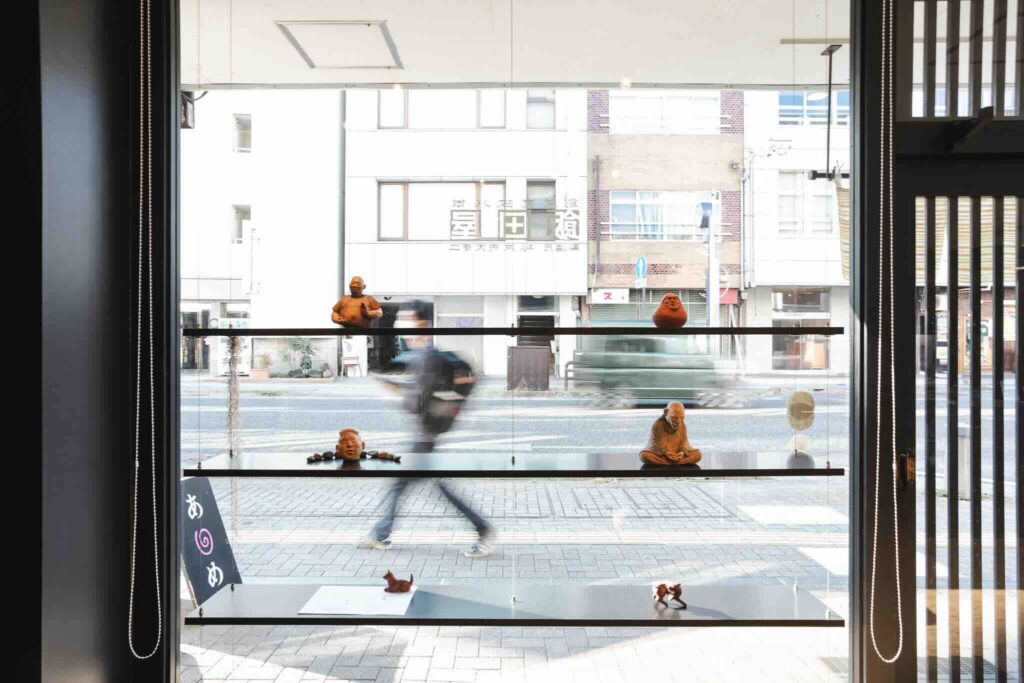

街中にある八十二銀行の路面に面したギャラリーは、ポップアップザワメキと題し、町ゆく人、観光客、通勤で訪れる人たちが、パッと見て楽しい気持ちになれるような作品を展示。少しでも1日楽しく過ごせるようなラインナップとなりました。

様々な世代の人々が集う中央図書館では、ザワメキアーティストだけでなく、このまち学園や上田市のリベルテさんなどから「非言語コミュニケーション」をテーマに作品を集めたグループ展を開催。事業所内でどんな活動をしているのかを理解していただけるよう、ストーリーのある世界を意識して取り組みました。

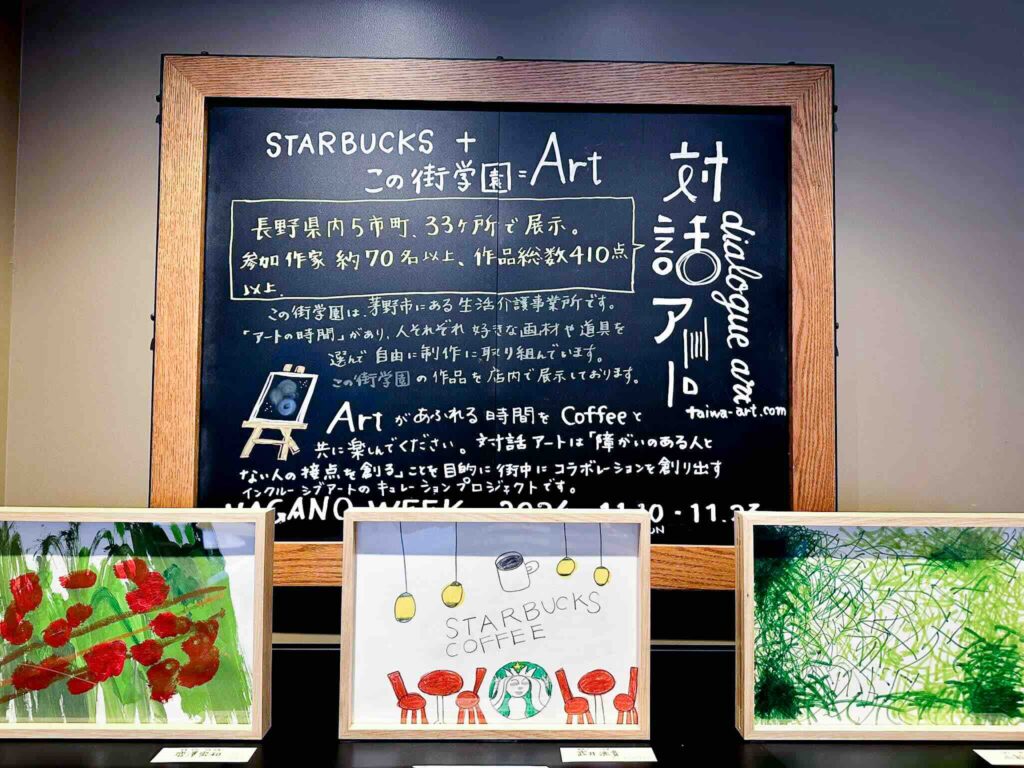

駅中のスターバックスでは、この街学園の園生がスタバやコーヒーをテーマにこのために作品を制作。企業との連携は初めてで、最初は不安もありましたが、期待を超える素晴らしい作品が生まれ、驚きと感動の連続でした。

西川さん:昨年の対話アートでは信毎メディアガーデンなどの大きな会場を利用させてもらいましたが、展示が終わったあとに、松本にたくさんある小さい店舗の中にアートが点在したら面白いという意見が出たんです。そこで今年はそれを実現しました。

私は食べ歩きが大好きなので、松本市内を何ヶ月か歩き回り「美味しい・おしゃれ・面白い」のどれかに引っかかる場所を14店舗をセレクトし、店にあった作家をマッチングさせました。作品は「人生で出会ってきたワクワクするような、お話ししたくなるような作品たち」ばかりです。

畑仕事も洋服を着ることも掃除も洗濯もなんでもアートだと思っているんです。だからお店もアート。店作り、食事を作ることなどお店ごとアート。つまり、お店を作る人たと自分のものを作る人たちのコラボレーションという気持ちでキュレーションしました。

作家は10歳から75歳まで幅広く、美大出てる人もいれば出てない人もいるし、絵を習った人もいれば習ったことがない人もいます。例えば「m4Gallery」では、釘一本使わずに家具を作っている職人と生粋のアーティストをコラボさせたらどうだろう、と思いつき、1点勝負で作品を飾ることにしました。プラモデルカフェの「カフェ144」では松の葉、釣り糸1本をも素材にした繊細なジオラマアートを、「陽氣茶房」では、絵を通して自分が変わってきたという高校1年生の作家の作品を展示しました。

いつもヤバいなって、すごいなって思わせてくれる

– 障がい者アートを通じて楽しいと思うときはどんなときですか?

小川さん:今まで絵を描かないと聞いていた人でも、何かをきっかけに急にアートが始まることがあります。

筆も鉛筆も使わない人だけどスタンプを持たせてみたら急にはしゃいで楽しそうにしたり。そのたびに「僕らが思っている美術の道具は、あくまで僕らの感覚なんだな」って気付かされるんです。

障がいを持っている人の中には、アートという認識・感覚すらない人も大勢いて、僕らが提案していく中で、思いもよらないところに引っかかって表現が始まることが往々にしてあります。その瞬間を目の当たりにするたび、感動と驚きで胸がいっぱいになります。

鈴木さん:元々20年近く美術館の学芸員をやっており、キュレーションを生業としてきました。その中で障がいのある方の作品に会ったときに「いわゆる名画でもなく、名前も知らない人の作品なのにどうしてこんなに心を動かされるのだろう」と衝撃を受けたのが、障がい者アートに魅せられたきっかけです。

それらの作品がどういう現場で作られているのか知りたくなったんです。それで福祉事業所に転職し、障がいのある方の制作をサポートする側に就いたのですが、いまだに毎日驚きと感動と笑いの連続です。

西川さん:いつもヤバいなって、すごいなって思わせてくれています。私はアートは魂の食べ物だと思っていて、それに触れるたびにとてつもないエネルギーをいただいたと感じています。

彼らはそういうことを発信していて、私もそういう人でありたいと思います。彼らの中には発信が上手な人もいればそうじゃない人もいる。こんなすごい人がいるんだよって色んな人に知ってもらいたいですね。

この作品がどうやって始まったか、絵だけじゃ伝えられない部分を伝えたい

– 作品に寄せたキャプションはどのように書かれていますか?

小川さん:

この作品がどうやって始まったか、絵だけじゃ伝えられない部分を伝えたいと思っています。例えば「普段はゴロゴロしているけど、筆を持つと急に生き生きする」というように、絵だけでは伝わらないストーリーを補足する形です。

ただ、時にはキャプションが不要だと思うこともあります。作品を純粋に鑑賞し、作家に思いを巡らせる行為そのものが自然だと感じるからです。それでも、障がいへの理解が進むための助けとなるなら、言葉を添える意義は大きいと考えています。

鈴木さん:

展覧会によってテーマがあるので一言で言い表すのは難しいですが、ザワメキアートや対話アートに感しては、アートを通じて障がいのある方やアーティストに出会ってもらいたいという気持ちで書いています。作品を鑑賞した方が「どんな人がこの絵を描いているのだろう?」と思った時に、その人の姿や顔が浮かんでもらえるような文章や表現を心がけています。

西川さん:

私は障がいがあるないは関係なく、ぐちゃぐちゃにして考えています。障がいは誰もが持っているもので、いわゆる普通の人はいない。マイノリティが集まってマジョリティになっていると考えているんです。だから私のフィルターを通してしまうと意味が変わってしまうんじゃないかな、と思って、基本的には本人に書いてもらっています。

どんなに障害を持っていても本人には意思があって、その人が言葉を発している言葉で書きます。不恰好でもその人の表現であり、その人らしさ。ご本人が文字を書けない場合や言葉が足りないものに関しては施設の人や家族、周りの人たちの言葉を紡いでキャプションとしています。

キュレーター紹介

鈴木真知子さん

アトリエももも共同代表・この街学園生活支援員

20年近く美術館学芸員として勤務する間に、障がいのある人の表現に出会い、その魅力に心酔して、作品展やワークショップを企画するようになる。 2014年から「ながのアートミーティング」の活動に参加、福祉施設への出前アートワークや地域のイベントで多様な人が参加する「ごちゃまぜアートワーク」を開催。2016年より障がい福祉施設に勤務し、利用者の表現活動をサポートする。2020年、茅野市で芸術療法士の西川直子氏とともに、「アトリエももも」を始める。2016~2021年、長野県主催の障がい者の芸術作品展「ザワメキアート展」の実行委員を務める。

小川泰生さん

長野県西駒郷支援員・美術作家

20年近く美術館学芸員として勤務する間に、障がいのある人の表現に出会い、その魅力に心酔して、作品展やワークショップを企画するようになる。 2014年から「ながのアートミーティング」の活動に参加、福祉施設への出前アートワークや地域のイベントで多様な人が参加する「ごちゃまぜアートワーク」を開催。2016年より障がい福祉施設に勤務し、利用者の表現活動をサポートする。2020年、茅野市で芸術療法士の西川直子氏とともに、「アトリエももも」を始める。2016~2021年、長野県主催の障がい者の芸術作品展「ザワメキアート展」の実行委員を務める。

西川直子さん

アトリエももも共同代表・芸術療法士

医療福祉現場でアート活動・アートセラピー・地域と人をつなぐアートプロジェクトを実施。311を機に「農ある暮らしとアート」が生きる力になると気づく。「原始感覚美術祭」と出会い、自然とカラダと心のままに表現する人々に感動して、2012年~半農半芸ライフを始める。2020年「アトリエももも」を立ち上げ、多様な人がアートを通じて交わりつながる場を開いている。人間は生きるアート。その輝きを見つけるのが好き。